今日のテーマは「ゴールデンクロスの基本と落とし穴」です。

ゴールデンクロスはチャート解説で必ず出てくる基本のサインです。

しかし“これで買えば勝てる”と信じて失敗した経験を持つ人も多いのではないでしょうか。

だましの多さに気づかず繰り返すと、判断力が鈍り、余計に難しく感じてしまいます。

そこで今回は、ゴールデンクロスが持つ意味と陥りやすい罠を整理し、

学びの糸口を掴むための視点を一緒に確認していきましょう。

Contents

ゴールデンクロスの基本

ゴールデンクロスは、チャート解説で必ず登場する基本の指標です。

短期と長期の線が交差する瞬間は、誰が見てもわかりやすい“サイン”として注目されます。

ただし、基礎をそのまま信じるだけでは、誤解が生じやすい部分でもあります。

一緒に整理していきましょう。

ゴールデンクロスの定義は、一般的に25日移動平均線が75日移動平均線を上回る状態のことを指します。

意味としては株価の上昇トレンドの始まりを示すシグナルで、投資判断としては買いのタイミングとして注目される指標です。

私の場合のMAの数値は20日MAが60MAで判断します。

一般的に「上昇の始まり」とされる理由を紹介すると

基本原理: 短期移動平均線が長期線を上回ることで、最近の株価が過去の長期的水準を明確に突破したことを示します。これは下降トレンドから上昇トレンドへの転換点として視覚的に確認できます。

理論面: ダウ理論などトレンド分析の発展。

心理面: 機関投資家の買い参入→個人投資家の追随という連鎖効果。

実績面: 過去データでゴールデンクロス後の上昇確率が統計的に高いことが証明されている

理論・心理・実績の三要素が重なり、世界的に「買いサイン」として定着しました。

教科書通りに入ると「だまし」が多いのですが、

だましの実態: ゴールデンクロス発生後、実際には株価が下落するケースが頻発。統計的には成功率は約6割程度で、4割は期待に反する動きとなります。

遅行指標: トレンド転換を後追いで確認するに過ぎない。

市場環境の変化: 金利上昇、地政学リスクなど外部要因で相場全体が下落。

機関投資家の逆張り: ゴールデンクロスを「売り時」と判断する大口投資家の存在。

対策: 出来高の増加、他のテクニカル指標との組み合わせが重要。単一指標への過度な依存は危険です。

基本を学ぶ価値はありますが、そのまま依存するのは危険です。

学習価値

ゴールデンクロスは投資の基礎理論として重要です。トレンド分析の考え方、移動平均線の概念、市場心理の理解など、投資の土台となる知識が身に付きます。多くの投資家が注目する指標のため、相場の流れを読む上で必須の教養といえます。

実践での注意

しかし教科書通りの売買は危険。約4割の「だまし」があり、単一指標での判断は損失リスクが高いのも事実です。重要なのは複数指標の組み合わせと市場環境の総合判断をする必要があります。

推奨アプローチ

ゴールデンクロスを「参考情報の一つ」として位置づけ、出来高、MAの並び順、週足、月足に含めた多角的分析を行う必要があります。基本を学んだ上で、MAの使い方を理解するのが成功への鍵となります。

【具体的なエピソード】

チャート分析を学び始めた頃の失敗を今でも鮮明に覚えています。

ある銘柄で20日移動平均線を5日移動平均線が上抜けるゴールデンクロスが発生。教科書通り「強い買いサイン」として1500円で5000株エントリーしました。

ところが翌日から株価は下落の一途。結局1420円で損切りすることになり、40万円の損失。

後でチャートを見返すと、ゴールデンクロス発生時点で既に株価は移動平均線よりもかなり上にあり、典型的な「遅れたサイン」でした。

さらに悔しかったのは、その銘柄が損切り直後から本格的な上昇を始めたこと。

私のエントリータイミングが早すぎただけだったんです。

知り合いには「テクニカル分析を覚えたばかりで同じ失敗をしている」人が多くいます。彼らに共通するのは、ゴールデンクロスのサインだけを見て全体の流れを無視してしまうこと。

ゴールデンクロスは参考程度に留め、株価の位置、出来高、MAの並び順、上位足のトレンドを総合的に判断すること。

ゴールデンクロス一つだけの指標に頼り切るのは危険だと、身をもって学びました。

ゴールデンクロスが難しい理由・落とし穴

一見シンプルに見えるサインも、実際の相場では簡単に裏切られることがあります。

その背景を理解しないまま使うと、何度も同じ失敗を繰り返してしまいます。

ここでは、よくある落とし穴を整理していきましょう。

レンジ相場ではだましが多いです。

レンジ相場の問題: 株価が一定の値幅で上下動を繰り返すレンジ相場では、ゴールデンクロスの「だまし」が特に多発します。

典型的なだましパターン

ゴールデンクロス発生→買いシグナル

株価が少し上昇後、すぐにレンジ上限で反落

短期線が再び長期線を下回る(デッドクロス)

クロス直後の逆行で損失確定

発生理由

レンジ相場では移動平均線が頻繁に交差するため、明確なトレンドが形成されないからです。投資家の買いが入っても上値抵抗線で跳ね返され、期待した上昇が続かないのです。

対策

レンジ相場かトレンド相場かの判断が最優先。直近の上限と下限に水平線を引きどちらかを超えるまで売買せず、超えた方に玉を動かすのがおすすめです。

出来高が伴わないクロスは信頼性が低いです。

出来高の重要性

ゴールデンクロスが発生しても出来高が少ない場合は信頼性が著しく低いです。出来高は投資家の関心度と確信度を示すバロメーターであり、少ない出来高での価格上昇は「見せかけの動き」の可能性が高いのです。

典型的な失敗パターン

出来高薄でのゴールデンクロス発生。

投資家の関心が薄く、買い圧力が継続しない。

すぐに売り圧力で押し戻される。

環境要因とのMAの組み合わせ判断

市場全体: 日経平均の方向性。

MA(日足・週足・月足):どの並び順と角度になっているか確認。

ローソク足の位置:相対的に位置が高いのか、低いのかを確認。

結論

ゴールデンクロス単体ではなく、出来高急増+MAの並び順、ローソク足の位置関係が揃った時のみ信頼できるシグナルとして活用すべきです。

長期線が横ばいのままのクロスは要注意です。

危険な状況

長期移動平均線が横ばいの状態でゴールデンクロスが発生するケースは要注意。これは市場に明確な方向感がない証拠です。

問題点

トレンドの不在: 長期線が水平ということは、過去数ヶ月にわたって株価に明確な上昇・下降トレンドがない。

一時的な動き

短期線の上昇も局所的な値動きに過ぎず、持続性が期待できない状態のことを意味します。

すぐに逆行リスク

方向感のない相場では、クロス後すぐにデッドクロスに転じる可能性が高い。

理想的なクロス

長期線が右上がりの状態でのゴールデンクロスが最も信頼性が高い。これは既存の上昇トレンドが加速していることを意味します。

判断基準

長期線の傾きを必ず確認し、横ばいなら慎重な姿勢で臨むべきです。

見送り・撤退の合図として扱えます。

見送り・撤退の合図: 長期移動平均線が横ばいでのゴールデンクロスは、買いシグナルではなく警戒シグナルとして活用すべきです。方向感のない相場での無理な参入は避けてください。

新規エントリー見送り: 明確なトレンドが確認できるまで様子見。

既存ポジション撤退: 保有株がこの状態なら利益確定や損切りを検討。

資金温存: 無駄なリスクを避け、より良い機会を待つ。

投資の基本原則: 「勝つことより負けないこと」が重要です。不確実性の高い局面では積極的に休むことも戦略の一つなのです。

判断基準: 長期線が明確に右上がりになり、出来高も伴った真のトレンド転換まで待ち、安全第一の姿勢が長期的な投資成功につながります。

【具体的なエピソード】

「だまし」の洗礼を受けた苦い記憶。

株を学び始めて2年目の春、1800円から1850円のレンジで一ヶ月以上推移していた銘柄で痛い目に遭いました。

ついにゴールデンクロスが発生し、「これで上昇トレンド開始だ」と確信して1830円で10000株エントリー。

教科書では「横ばいからのブレイクアウトは信頼性が高い」とあったからです。

ところが株価は1850円の上限に達すると、あっさり反落。

結局1790円で損切りし、40万円の損失でした。

後から気づいたのは、横ばい相場でのクロスは「だまし」が多いということ。移動平均線同士が頻繁に絡み合う状況では、一時的なクロスに過ぎないケースがほとんどだったんです。

最も悔しかったのは、損切り後も株価が1800円~1850円のレンジ内を行ったり来たりしていたこと。

完全にレンジの罠にハマってしまいました。

知り合いからも「レンジ相場で何度も騙された」という話をよく聞きます。彼らに共通するのは、相場環境を無視してサインだけに頼ってしまうこと。

大事なのは横ばい相場では移動平均線のクロスを無視し、レンジの上下限でのブレイクアウトを待つこと。

相場環境に応じて使う手法を変える柔軟性が必要なのです。

使いこなすための工夫

ゴールデンクロスを活かすには、単独のサインではなく、

全体の流れや他の要素と組み合わせて考えることが大切です。

工夫を加えることで、使える場面と避ける場面の区別がしやすくなります。

一緒に確かめていきましょう。

MA(移動平均線)単体ではなくローソク足の形状と組み合わせて判断するとよいです。

ローソク足が示す重要情報: 移動平均線は「方向性」を、ローソク足は「勢いと投資家心理」を表します。両者の組み合わせでより精度の高い判断が可能になります。

理想的な組み合わせ

大陽線でのゴールデンクロス: 強い買い意欲を示し、信頼性が高い。

連続陽線: 上昇の持続性を確認。

窓開け上昇: 強力な買い圧力の証拠。

警戒すべきパターン

小さな実体ローソク足でのゴールデンクロス: 迷いを示し、方向感が不明確。

上ヒゲの長い陽線: 上値での売り圧力が強い。

十字線やコマ: 投資家の迷いを表す。

実践的判断

ゴールデンクロス発生時のローソク足が力強い大陽線なら参入検討、弱々しい形状なら様子見。形状が投資家の本気度を教えてくれます。それに加えて週足の強さも確認するとなお制度があがります。

上昇基調など全体のトレンドを踏まえたうえでクロスを見ると判断しやすいです。

全体トレンドとの整合性: ゴールデンクロスは相場全体の流れと同方向の時に最も有効。例えば日経平均が上昇基調の中での個別株クロスは成功確率が高いです。

環境認識の重要性

順張り環境: 日経平均(市場全体)が上昇トレンド→個別株クロスも信頼性大。

逆張り環境: 弱気相場での孤立したゴールデンクロス→だましの可能性高。

レンジ環境: 方向感のない相場→慎重な判断が必要。

実践的アプローチ: 個別株のゴールデンクロスを発見したら、まず日経平均などの指標の方向性を確認します。日経平均も陽線で強いトレンドでのゴールデンクロスのみエントリーを検討し、日経が弱い状態では見送る判断が重要です。

ゴールデンクロスを「買いサイン」ではなく「確認材料」として扱うことが大事です。

発想の転換

ゴールデンクロスを「今すぐ買え」の直接的サインではなく、上昇可能性を示唆する確認材料の一つとして位置づけると良いと思います。

確認材料としての役割

トレンド転換の可能性を示すが、それだけでは行動しない。

他の分析結果を補強する追加情報として活用。

投資判断の最終決定はMAの並び順とローソク足の位置関係、出来高で総合的に行う。

実践的アプローチ

MAの並び順を確認。

ローソク足の位置関係を確認。相対的に高い位置か低い位置か。

出来高をチェック。

最後にゴールデンクロスで方向性を確認。

メリット

ゴールデンクロスの単独判断による失敗リスクを大幅に軽減。冷静で客観的な投資判断が可能になり、慎重なスタンスが長期的な投資成功につながります。

だましを避けるために、明確な流れが出るまで待つ工夫を入れるといいですね。

待つことの価値

ゴールデンクロス発生直後は様子見し、明確な上昇トレンドが確立されてからエントリーする慎重なアプローチが重要です。

具体的な待つ基準

複数日の連続上昇: ゴールデンクロス後3日間の継続的な値上がり確認。

出来高の持続: 継続的な出来高増加で本格的な関心の高まりを確認。

重要な抵抗線突破: 過去の高値やレンジ上限を明確に上抜け。

MAの並び順や週足。月足指標で上昇サイン確認。

心理的メリット: 「乗り遅れるかも」という焦りを抑制し、冷静な判断を維持できます。初動を逃しても、確実性の高いタイミングでのエントリーの方が安全です。

結果: 利益機会は若干減りますが、大きな損失リスクを回避できます。投資において「確実性」は「スピード」より重要な要素です。

【具体的なエピソード】

「3つの条件が揃った瞬間」の勝利。

これも株を始めて3年目の話です。ついに理想的なエントリーチャンスに出会えました。

週足で明確な上昇トレンドを確認していた銘柄が、1650円付近で長いヒゲを伴う陽線を形成。翌日、5日移動平均線が20日移動平均線を上抜けるゴールデンクロスが発生したんです。

ここで重要だったのは、単純にクロスだけを見なかったこと。

①週足の上昇トレンド継続

②前日の長い下ヒゲ付き陽線(買い圧力の強さ)

③出来高を伴うゴールデンクロス

この3つの条件が重なったタイミングで1670円で10000株エントリーしました。

結果は大成功。

2週間で1920円まで上昇し、250万円の利益を確保できました。

以前の失敗と決定的に違ったのは、移動平均線のクロスを「最後の確認材料」として使ったこと。メインの判断基準は常に上位足のトレンドとローソク足のパターンでした。

「どの指標を組み合わせればいいかわからない」という悩みをよく聞きますが、おすすめはまず週足でトレンド方向を確認し、強いローソク足パターンを待つ。

そこにクロスが重なった時だけエントリーする。この順番を守ることで成功の確率を上げることができます。

まとめ

ここまで見てきたように、ゴールデンクロスはわかりやすい一方で、そのまま鵜呑みにすると失敗しやすいサインです。

しかし、工夫次第で学びのきっかけとなり、自分の型を作る助けにもなります。

最後にこれまでの話を整理しましょう。

ゴールデンクロスは“単純な買いサイン”ではありません。

総合的な判断材料: ゴールデンクロスは「自動的に買うべき合図」ではなく、総合的な分析が必要な指標です。約4割の「だまし」があることからも、ゴールデンクロス単体の解釈は危険です。

市場環境: 全体相場の方向性。

出来高: 投資家の本気度。

長期線の傾き: トレンドの有無。

ローソク足: 勢いと心理状態。

抵抗線の状況: レンジかブレイクか。

正しい活用法: ゴールデンクロスを「可能性の示唆」として捉え、他の要素と組み合わせて段階的に確信を深めるプロセスが重要です。

投資の現実: 相場に「絶対」はなく、すべての指標には限界があります。ゴールデンクロスも投資判断パズルの一片に過ぎず、全体像を見た冷静な判断こそが成功への道です。

落とし穴を理解したうえで、使う場面と避ける場面を区別する必要があります。

落とし穴の理解: 約4割のだまし、レンジ相場での頻繁な逆行、出来高不足での信頼性低下など、ゴールデンクロスには明確な限界があります。

使うべき場面

市場全体が上昇基調の環境。

長期線が右上がりで明確なトレンド存在。

大きな出来高を伴うクロス。

重要な抵抗線を突破後のクロス。

他のテクニカル指標も同方向を示している時。

避けるべき場面

レンジ相場での横ばい長期線。

出来高が少ない薄商いでのクロス。

市場全体が下降トレンドの逆張り環境。

重要な抵抗線手前での中途半端なクロス。

実践的区別

環境認識を最優先とし、良好な条件が揃った時のみ活用します。不確実な場面では「見送る勇気」が重要です。

見送ることをためらう方がいますが、投資の世界ではチャンスは何度もやってきます。

その際にエントリーできる資金さえ残っていればいいので、負けなければいいのです。

このことを覚えておきましょう。

最終的にMAとローソク足だけのシンプルな手法が最強。

「引き算」が教えてくれた投資の本質

投資を始めた頃の私は、まさに「指標マニア」でした。

ゴールデンクロス、デットクロス、RSI、MACD、ボリンジャーバンド、一目均衡表…画面には10個以上のテクニカル指標がひしめき合い、毎日それらの数値とにらめっこ。「完璧な分析をすれば勝てる」と信じていました。

しかし現実は正反対。

指標同士が矛盾するシグナルを出すたびに迷いが生じ、エントリータイミングを逃すか、判断に迷って中途半端な売買を繰り返していました。

転機は大きな損失を出した後、すべての指標を削除した時です。

残したのはMAとローソク足だけ。

シンプルすぎて物足りなく感じましたが、不思議と判断に迷いがなくなりました。

上昇トレンド中の押し目で陽線確認後にエントリー、5MA陰線割れで利確。

この単純なルールで月利10%を安定して出せるようになったんです。

株を始めたての方は昔の私のように「指標が多すぎて混乱する」と同じ悩みを抱えています。複雑な分析は時間も奪いますし、仕事の合間には現実的ではありません。

なので、まずは移動平均線とローソク足だけで1ヶ月間取引してみること。シンプルな手法の威力に必ず驚くはずです。

手法を確立する学びの入口”として捉えることが大事です。

投資学習の出発点

ゴールデンクロスは投資初心者がテクニカル分析の基礎概念を学ぶ最適な入口です。移動平均線、トレンド、市場心理など、投資に必要な基本要素が凝縮されています。

成長への道筋

単独判断の限界を実体験で学習。

複数指標の組み合わせの重要性を理解。

環境認識の必要性を体得。

リスク管理の基本を習得。

失敗からの学び

だましに遭うことで、相場の複雑さと慎重さの重要性を痛感します。この経験がより洗練された手法への発展につながります。

最終目標

ゴールデンクロスから始まり、MA分析、リスク管理、ポートフォリオ理論まで発展させ、自分なりの投資手法を確立することが大切です。基礎を固めてこそ応用が効きます。

「クロス=即買い」を卒業し、トレンド→MA→ローソク足の順で確認する流れを身につければ、シンプルでも迷いにくい判断に近づけます。だましを避ける練習を重ねて、少しずつ自分の基準を固めていきましょう。

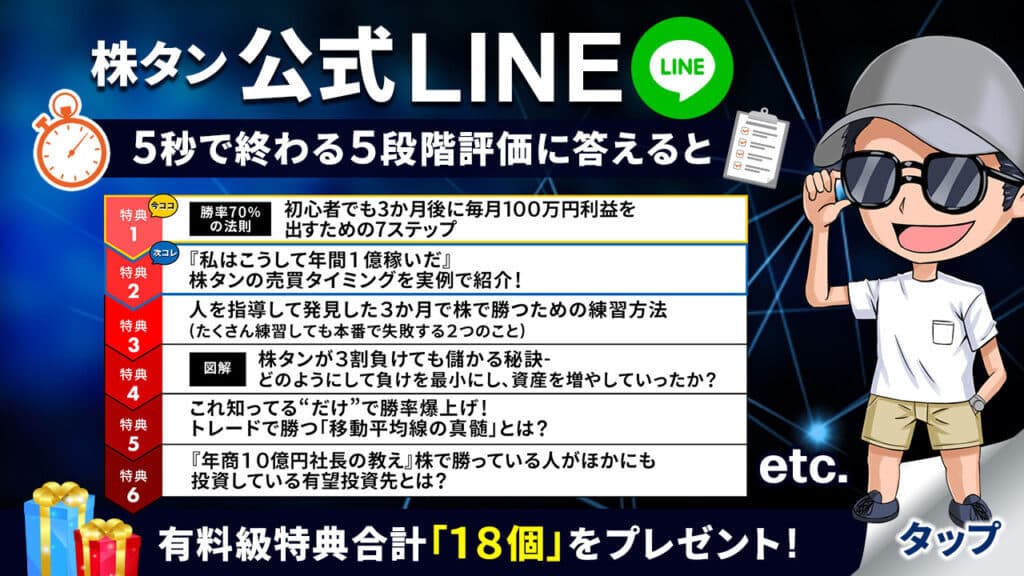

ここで少しお知らせです。

私の公式LINEでは、ノウハウ資料やチェックリストなどを無料配布しています。

では、配布している内容をかんたんにご紹介します。

まずは全7ステップの学習プラン。

「何から始め、どの順で身につけるか」をチェックリストで見える化しています。

なお、金額や勝率は相場環境や資金管理で大きく変わるため、数値は学習の目安としてお使いください。

続いて、私自身の過去の成績例と取引プロセスも公開しています。

当時の期間・相場局面・資金規模など、前提条件や証跡を添えて解説します。

また、「練習ではできるのに本番で崩れる…」という方に向けて、3ヶ月を目安に取り組める実践的な練習方法も用意しました。

小さな課題を積み上げ、振り返りフォーマットでご自身の癖を可視化していきます。

あわせて、期待値や損益比の設計にも触れます。

どこで負けを受け入れるかを先に決めておくための考え方です。魔法の手法はありませんし、損失リスクは常に存在します。

配布物については、以前の有料教材から重要パートを抜粋し、無料の学習資料として一部提供しています。

また、公式LINE登録者向けにKindle書籍の無料配布も行っています。

繰り返しになりますが、このブログや公式LINEは学習・情報提供を目的としており、利益や勝率の再現性をお約束するものではありません。

売買にあたってはリスクをご理解のうえ、ご自身の責任で慎重にご判断ください。

気になる方は、リンクから公式LINEの詳細をチェックしてみてください。

このチャンネルは、株を始めたばかりの方が学びながら成長していくための場所です。

今日の内容が「なるほど」「役に立った」と感じていただけたら、

ぜひ今のうちにブックマークをして、次回の記事もチェックしてみてください。

「もっと知りたい」「このテーマを深掘りしてほしい」と思ったときは、

高評価ボタンや応援ハイプを押していただけると、とても励みになります。

コメント欄には、感想や「気になるテーマ」「今抱えている疑問」なども気軽に書いてください。

皆さんからの声が、次の企画を作る大きなヒントになります。

ここに来てくださったあなたは、もうただの視聴者ではなく学び合う仲間です。

一緒にマーケットを学びながら、より長くトレードを続けられる力を少しずつ育てていきましょう。

それでは、また次の記事でお会いしましょう。

コメントを残す