今日のテーマは「株のダウ理論」です。

名前は知ってるけど、実戦で使い切れていない。

そんな方に向けて、高値・安値の見方で方向をそろえ、根拠を“薄く重ねる”コツをお話ししていきます。

最後まで見れば、「三つそろえば検討」「欠けたら見送り」や、損切りの置き方などのヒントが得られるかもしれません。

Contents

1.ダウ理論とは?(定義・強み・トレンド判定)

同じチャートでも判断が割れる…。

違いは「波の見方」です。(好奇心ギャップ)

この章はダウ理論の定義・強み・判定を、やさしく整理します

ダウ理論は株価の「流れ」を読む理論です。川の流れが上流から下流へ向かうように、株価にも「上昇」「下降」「横ばい」の3つの流れがあります。

この理論の核心は「一度始まった流れは、明確な転換サインが出るまで続く」ということ。

つまり、上昇トレンドの株を買い、下降トレンドの株は空売りする。シンプルですが、これが勝率を上げる基本原則です。

上昇トレンドの株を買い、下降トレンドの株は空売りする。シンプルですが、これが私が意識していることです。

毎日忙しいサラリーマンこそ、複雑な分析ではなく、この「流れに逆らわない」投資法が効果的。通勤電車でチャートを見る5分間で、株価の方向性を判断できるようになれば、投資成果は劇的に変わります。

私は、通勤電車でチャートを見る5分間で株価の方向性を判断できるようになってから、成果に大きな変化を感じました。

高値の切り上がり、安値の切り上りが確認できれば上昇トレンド、

高値の切り下がり、安値の切り下がりが確認できれば下降トレンドです。

先日カフェで、隣の席の二人の会話が耳に入りました。一人は「この銘柄、きっと戻るはず」と感情的に話していて、もう一人は「高値切り下げが3回続いたから売った」と淡々と答えていました。

ダウ理論は株価の「切り上げ」「切り下げ」という客観的な事実だけを見る理論です。「きっと上がる」「まだ下がらない」という願望ではなく、チャート上の明確な基準で判断する。高値を更新すれば上昇トレンド継続、安値を割れば下降トレンド開始。

通勤電車でスマホを見る5分間、感情ではなく事実だけを確認する習慣があれば、投資成果は変わります。市場は感情を知らないからです。

トレンド判定:上昇・下降・レンジはどう定義するかというと

高値の切り上がり、安値の切り上りが確認できれば上昇トレンド、

高値の切り下がり、安値の切り下がりが確認できれば下降トレンド、

同じ価格帯で上げ下げを繰り返せばレンジと判断します。

これらの判断は難しいものではなくチャートを見て直感的に判断できるので非常に分かりやすいと私は思います。

例えば上昇トレンドかどうかを判断する場合は日足で直近の高値を陽線で超えるかどうかを見ます。直近の高値を陽線で超えれば上昇トレンド継続です。

超えなければレンジか下降トレンドに移行する可能性があります。

逆に下降トレンドかどうかを判断する場合は日足で直近の安値を陰線で割れるかどうかを見ます。

直近の安値を陰線で割れれば下降トレンド継続のシグナルの一つです。

割れなければレンジか上昇トレンドに移行する可能性があります。

2020年コロナショック時の実体験:ダウ理論が救った300万円

ダウ理論は株価の方向性を客観的に判断する理論です。高値と安値の「切り上げ」「切り下げ」パターンでトレンドを見極め、感情に惑わされない投資判断を可能にします。

具体的な成功例をお話しします。

2020年3月のコロナショック時、私は手持ちの300万円でIT関連株を保有していました。日経平均が約24,000円から16,000円台まで急落する中、多くの投資家がパニック売りに走りました。

しかしダウ理論の視点で見ると、4月中旬から興味深い変化が起きていました。

日経平均が17,000円→19,000円→18,500円→20,500円→19,800円と推移。

これは明らかに「高値・安値の同時切り上げ」パターンでした。

過去30年分400銘柄のチャート分析で培った経験から、「下降トレンド終了、上昇トレンド開始」と判断。5月初旬に追加で200万円投入しました。

結果、保有していたテクノロジー関連株は8月末までに平均60%上昇。当初300万円の投資が約800万円になりました。

当時の私のケースでは当初300万円の投資が約800万円になりました。

上昇相場局面での戦略的な追加投資でした。

逆に失敗を避けた例もあります。

2021年後半、某バイオ株が3,200円→2,800円→2,900円→2,600円→2,700円と推移。

高値・安値の同時切り下げが明確だったため、「まだ反発する」という希望的観測を捨てて早期損切り。その後、同銘柄は1,500円台まで下落しました。

ダウ理論の威力は、感情ではなく事実でトレンドを判定できることです。通勤電車での5分間チェックでも十分活用できる、サラリーマン投資家にとって最も実用的な理論といえるでしょう。

サラリーマン投資家にとって実用的な理論だと感じています。

結局、同じ“ものさし”で波を見るだけで、頭がスッと軽くなります。

私は「高値・安値の切り上げ/切り下げ」という事実に寄りかかり、日足の直近高値・安値の更新/割れを目安にしています。

合図がそろったら一歩、欠けていたら深呼吸して見送り——そんな感覚です。

2.ダウ理論の6原則

この章ではダウ理論の6原則について、見ていきましょう!

①価格はすべてを織り込む

例:決算・ニュース・心理などが値動きに集約されます。

補足:まずチャートを一次情報として扱う姿勢が大切です。

②トレンドは3種類ある(長期・中期・短期)

例:長期=週足の流れ、中期=日足、短期=数日〜数週間。

補足:上位>下位の優先順位を固定し、逆行は保留します。

③トレンドは3段階ある(先行・追随・利食い)

例:追随期は動きが素直。練習はここに絞るのも一案です。

追随期は動きが素直。練習はここに絞るのも一案だと私は思います。

補足:利食い期は高値づかみに注意。無理はしません。

④確かなトレンドは相互に確認される

例:日経平均とTOPIX、あるいは業種別指数の整合を確認。

補足:食い違い時は慎重姿勢。合図がそろうまで待ちます。

⑤トレンドは出来高でも確認できる

例:上昇継続で出来高増+陽線は勢いの裏づけの一つ。

補足:価格上昇なのに出来高細りは失速のサインになり得ます。

⑥明確な転換シグナルが出るまで継続する

例:上昇→下降は直近押し安値割れ+高値切下げで要注意。

補足:一瞬の割れはだましのことも。戻りの有無を確認します。

6原則は、道に迷ったときの地図みたいな存在だと私は思っています。

上位→下位、価格×出来高、相互確認、そして「明確な転換までは継続」。

焦らず合図がいくつか重なるのを待つだけで、私のミスはだいぶ減りました。

3.ダウ理論の限界と回避策

どんな理論でも、主観やレンジで迷いますよね。

ここではつまずきやすい所を先に明確にして、対処できるようにしていきましょう。

戻る基準を作るだけで、相場に対して冷静に向き合うことができます

- 主観ズレ

株のチャート分析で最も厄介なのが「主観のズレ」です。

同じチャートを見ても、Aさんは「ここが高値」と判断し、Bさんは「まだ上がる途中」と見る。山と谷の取り方が人によって全く異なり、引くトレンドラインもバラバラになります。

特に疲れている平日夜や、含み損を抱えた状況で顕著に現れます。「そろそろ反転してほしい」という願望がチャートの見方を歪めるからです。

だから大事なことは、帯域で捉えることです。

ちょうどの価格で高値や安値を認識するのではなく、例えば1000円から1200円の価格帯を高値と認識するようにする。ということです。

幅を持たせて帯域で認識するようにすると主観のズレは緩和されやすくなります。

またもう1つ重要なことは、なるべく正解を見続けることです。

例えば、このブログでは私はメッセージを発している立場なので先生だと仮定したら先生が考える正解を見てマネをすることで、主観のズレを限りなく減らしていけます。

先生が考える正解を見てマネをすることで、主観のズレを限りなく減らしていけると私は思います。

これらのやり方で主観のズレを回避します。先生のやり方をあまり見ず正解を認識せずに取り組むと主観のズレが広がりますので注意が必要です。

- 目線切替

エントリーの遅すぎる判断はローソク足の本数を数えて判断します。

例えば直近の一番底に該当するローソク足から数えて、すでに15本目に達している時にエントリーするのは遅すぎるのです。

早すぎるかどうかは日足の100MAを使います。

100MAの下ではまだ買いは入れない方が良いです。

私のマイルールでは、100MAの下は買いを見送ります。

なので100MAの下で買いを入れようとするのは早すぎると判断するのです。

- レンジ回避

同じ価格帯で上がっり下がったりしていたらレンジと判断するので、

その場合はあまり玉を追加したり、減らしたりしてはいけません。

レンジの最中はあまり動かない方が良いのです。

レンジの上限を抜けたら買いを追加、

レンジの下限を抜けたら売りを追加、という立ち回りをするのが良いと思います。

私はレンジ上限を上抜けたら買い増しを検討し、下限を下抜けたら売り増しを検討します。

- 検証のコツ

チャートの検証は自分が売買している銘柄の過去チャートを30年分見るのがおすすめです。

30年分ないチャートはある分だけ見た方が良いのですが、基本的に投資家の心理で売買されチャートが形成されるので過去と同じようなチャートを形成していきます。

なので、過去のチャートの中に答えがあるケースが多いのです。

具体的な検証手順は、チャートギャラリーやトレードビューなどのチャートソフトで、現在と似ている場面を過去のチャートから探し、その場面を先が見えない状態で1日1日めくっていって、場面を一通りやってみる、というのをやります。

これは結構実力が付くのでお勧めです。

疲れている日はチャートが“都合よく”見えがちですよね。

私は帯域でざっくり捉え、100MAなどで早すぎ/遅すぎを整え、レンジ中は動きを絞るようにしています。

迷ったら基準に戻る——それだけで心拍が落ち着く感じがします。

4.補完フレームで根拠を重ねる

ダウ理論は土台です。でも、土台だけだと迷う場面もあります。

そこで移動平均・レジサポ・チャネル・MTFを薄く重ねて客観材料を足していく方法を見ていきましょう。

“振り返り”をどう定義し、何をどの順で確認するかというと、

月末の振り返りが投資成果を決めると私は思っています

株式投資の振り返りは感情抜きの検証作業です。私は毎月末、4つの順序で確認します。

①「入る根拠は合っていたか」

②「設定した損切りラインで実行できたか」

③「感情的な判断に流されなかったか」

④「次回に活かせる教訓は何か」

特に重要なのは②の実行力です。「まだ戻る」「もう少し待てば」という感情が、決めたルールを破る最大の要因だからです。通勤時間の10分間、スマホでトレード履歴を見直すだけでも十分。成功より失敗から学ぶことの方が多く、同じミスを繰り返さない仕組み作りが勝率向上の鍵です。

投資で最も危険なのは「赤信号」を見落とすことです。

ルール逸脱を検知する“赤信号”とは何かというと、私が毎朝確認する3つの警告

①「2連敗後にポジションサイズを倍にしていないか」

②「同日中にルールを都合よく変更していないか」

③「今週2回目のリベンジエントリーをしようとしていないか」

これらは感情的になった時の典型パターンで、資金を大きく減らす前兆です。振り返りの本質は、感情ではなく事実で自分の行動を客観視すること。通勤中のスマホ確認でも十分効果があります。赤信号に気づけるかが、長期的な投資成功の分かれ道になります。

株の振り返りで最も重要なのは、シンプルに改善点を出すことです。例えば100MAの上でかつ5MAの上で陽線が出ている場合は買いで戦えばいいのですが、これができているか確認する。

100MAの下でかつ5MAの下に陰線が出ている場合は空売りで戦えばいいので、その部分のみをシンプルにチャックするのが良いと思います。

あれもこれも同時に変えると、何が良かったか分からなくなるのでまずこれだけを確認します。

週末の30分間、スマホで今週の取引を見直し、翌週に繋げます。この小さな積み重ねが、感情に振り回されない投資を可能にします。

2019年春の振り返りが変えた投資判断:迷いを排除した540万円の運用

株式投資における振り返りとは、感情を排除して事実だけを淡々と検証する作業です。私の定義では「①エントリー根拠の妥当性」「②ルール通りの執行」「③感情的判断の有無」「④改善点の特定」を毎月末に順番に確認します。

具体的な体験をお話しします。

複数銘柄運用していますが、そのうちの1銘柄についての話です。2019年4月末、3月の取引を振り返った際、540万円の運用で最も問題だったのは「買い時の迷い」でした。「もう少し下がってから」「今日は様子見」という曖昧な判断を9回も繰り返していました。

この振り返りを受けて、5月から「個別銘柄が20MAを陽線で上抜けた翌日の寄り付きで購入」というルールに変更しました。相場が荒れていた局面でしたが、明確な基準があることで迷いが劇的に減少。

結果として、5月の取引では「今日買うべきか」という迷いがほぼゼロになりました。

ール通りなら即座に行動、条件に合わなければ完全にスルー。この二択だけになったことで、通勤電車内での10分チェックでも十分判断できるようになったのです。

翌月の成果は数字にも現れました。

当時の私の記録では、4月は14回取引して勝率43%だったのが、5月は7回取引で勝率71%に向上。取引回数は半減しましたが、無駄なエントリーが消えて利益は115万円増加しました。

最も印象的だったのは、朝の意思決定時間の短縮です。以前は「今日買うかどうか」で15分悩んでいたのが、30秒で判断完了。

残った時間でチャートの復習をするようになり、投資判断の質も向上しました。

振り返りの真の価値は、迷いという「見えないコスト」を可視化できることです。

曖昧な基準は精神的負担を生み、判断の質を下げ、機会損失を招きます。

月末30分の振り返りで一つでも基準を明確化すれば、翌月の投資効率は確実に改善されます。

月末に“自分会議”、朝は“赤信号”を3つだけチェック、改善は1つに絞る——このルーティンで私の迷いは小さくなりました。

スマホ10分でも続けられる形にしておくと、翌月のブレが少しずつ和らいでいくと感じています。

5.実践:「ダウ理論×〇〇手法」紹介

ここからは、例としてダウ理論を使った運用の型を紹介します

株を始めて1年目の夜、チャートを眺めていて興味深い発見をしました。

週足で明確な上昇基調(高値・安値が切り上がる パターン)を確認した銘柄が、日足では一時的に下落していたんです。「これは押し目かも」と思い、過去の安値を割らないラインを注視していると、案の定そこで反発。翌日には大きく上昇しました。

私は個人投資家として自由に売買していますが、サラリーマンの友人たちが「どうやって銘柄を選んでるの?」と聞いてくることが増えました。彼らに共通するのは「忙しくて相場を見る時間がない」という悩み。でも実は、週足で大きな流れを掴み、日足で具体的なタイミングを計る。この「週足と日足の関係」を理解すれば、限られた時間でも十分に対応できるんです。

相場には確かにリズムがある。そのリズムを感じ取れるようになった時、投資の世界が一変します。

3か月前、絶好のチャンスと思えた銘柄で痛い目にあいました。週足では確かに上昇基調だったのに、なぜか損切りに。

後で振り返ると、私には決定的な「見落とし」が3つありました。

まず、上位足の流れは上向きでも、直近の重要な抵抗帯付近での買いだった点。

次に、出来高が薄いままの抵抗体を超えた点。裏付けが不十分だった点。そして何より、これらの条件が揃わないまま「なんとなく」エントリーしてしまったことです。

サラリーマンの友人から「どうやって銘柄を選んでるの?」と聞かれることがありますが、私が今伝えるのは「急がないこと」の大切さです。

方向・位置・勢い、この3つが揃うまで待つ。どれか一つでも欠けていたら見送る。

レンジ相場なら様子見する。

この待つ技術を覚えてから、個人投資家としての成績が劇的に変わったと感じました。

損切りや利確は、ダウ理論の無効化条件にもとづき、どの位置関係を目安に設定しているかに関してですが、株を始めた1年目は感情に振り回されて大きな損失を出していました。

「まだ上がるはず」「もう少し待てば」と根拠のない期待で塩漬け株を量産していたんです。

転機は、ある銘柄で直近の押し安値を明確に下抜けた瞬間でした。

「トレンドが崩れた」と素直に認めて損切りしたところ、その後さらに下落が続いたんです。

逆に利確は、前回高値付近で一部売却、抵抗帯上限で追加売却と段階的に。

結果、感情ではなく「位置関係」で判断する習慣がついてから勝率が劇的に改善しました。

私は個人投資家として自由にトレードできますが、サラリーマンの友人たちには「最初にルールを決める大切さ」を伝えています。

エントリー前に逃げ場と目標を決めておく。

この単純なルールが、投資の世界では最も重要だったりするんです。

トレード後の記録方法とレビュー手順を、ダウ理論のチェック観点と合わせてお伝えすると、毎回トレード後、私は必ずチャート画像をスクリーンショットして、そこに赤ペンで高値・安値を記録するようになりました。

高値切り上げ、安値切り上げと記録していくと、だんだんトレンドの継続パターンが見えてくるんです。

特に大切なのが、転換のサインを見逃していなかったか確認すること。戻り高値を上抜けしたか、安値を切り上げたか。

この2つが揃って初めて上昇転換と記録します。逆も然りです。

私は個人投資家として時間に余裕がありますが、サラリーマンの友人には「週末の5分間だけでも」とお勧めしています。

彼が先週「チャートに書き込むようになってから、なんとなくパターンが分かってきた気がする」とメッセージをくれました。記録する習慣が、相場の「癖」を教えてくれるんです。

週足で大きな流れを感じ、日足で具体の一歩を決める——私はこの親子関係がしっくりきます。

方向・位置・勢いの“三つそろえば検討、欠けたら見送り”。

損切りと利確は先に置き、あとで記録して自分の癖を見える化する……そんな地味さが、私の型の中心です。

まとめ

ダウ理論は土台。なので、移動平均・レジサポ・チャネル・MTFを重ねて、根拠を増やしていきましょう。

手法の本質は「優位性の総量で勝負」です。

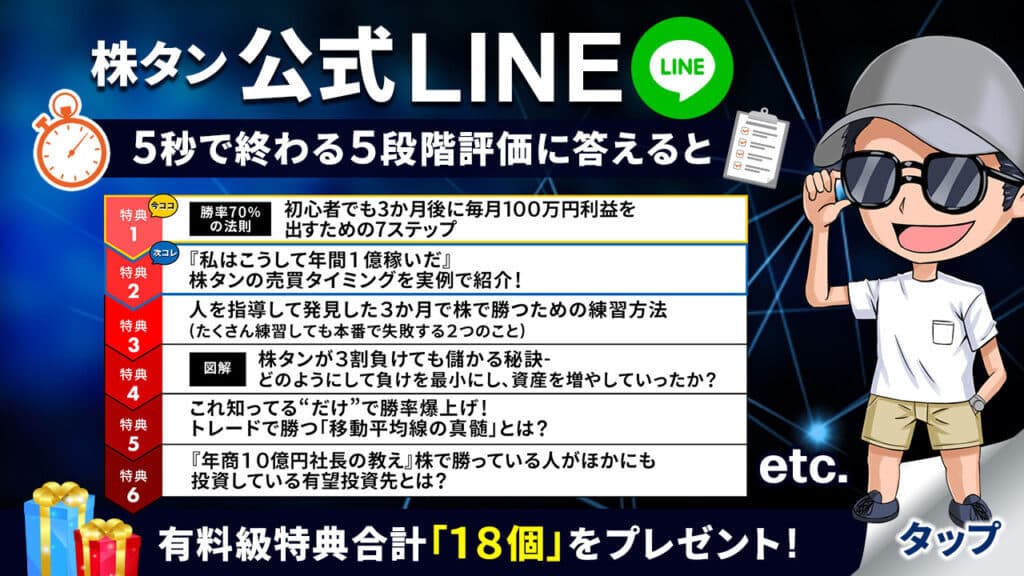

ここで少しお知らせです。私の公式LINEでは、ノウハウ資料やチェックリストなどを無料配布しています。

では、配布している内容をかんたんにご紹介します。

まずは全7ステップの学習プラン。

「何から始め、どの順で身につけるか」をチェックリストで見える化しています。

なお、金額や勝率は相場環境や資金管理で大きく変わるため、数値は学習の目安としてお使いください。

続いて、私自身の過去の成績例と取引プロセスも公開しています。

当時の期間・相場局面・資金規模など、前提条件や証跡を添えて解説します。

また、「練習ではできるのに本番で崩れる…」という方に向けて、3ヶ月を目安に取り組める実践的な練習方法も用意しました。

小さな課題を積み上げ、振り返りフォーマットでご自身の癖を可視化していきます。

あわせて、期待値や損益比の設計にも触れます。

どこで負けを受け入れるかを先に決めておくための考え方です。魔法の手法はありませんし、損失リスクは常に存在します。

配布物については、以前の有料教材から重要パートを抜粋し、無料の学習資料として一部提供しています。

また、公式LINE登録者向けにKindle書籍の無料配布も行っています。

内容や配布の有無・期間は随時更新されますので、最新情報は概要欄をご確認ください。

繰り返しになりますが、

このブログや公式LINEは学習・情報提供を目的としており、利益や勝率の再現性をお約束するものではありません。

売買にあたってはリスクをご理解のうえ、ご自身の責任で慎重にご判断ください。

気になる方は、公式LINEの詳細をチェックしてみてください。

今日の学びはここまで!

もし今日の内容が「参考になった」「考え方が整理できた」と感じていただけたら、ぜひ今のうちにブックマークをしておいてください。次回の更新も見逃しにくくなります。

そしてブログ執筆の励みになりますので、コメントをお願いします!

コメント欄であなたの気づきや「もっと知りたいテーマ」「今のつまずき」を教えてください。

みなさんの声から、次の企画が生まれます。

ここは、無理せず学びを積み上げる場所。焦らず一歩ずつ、相場と長く付き合える土台を一緒につくっていきましょう。

それではまた次のブログで会いましょう!

コメントを残す